Devant la publicité, y compris le « bouche à oreille » (enfin les échanges sur les réseaux sociaux comme LinkedIn), j’ai craqué et acheté « Lost in Management : La vie quotidienne des entreprises au XXIe siècle » et « La Faillite de la pensée managériale : Lost in management, vol. 2 » de François Dupuy. C’est tellement facile avec mon ebook qu’en deux clics, c’était fait alors que si j’avais été dans une librairie, j’aurais probablement acheté le premier tome uniquement, pensant revenir chercher ensuite le second… Finalement, dommage pour la librairie et tant mieux pour l’auteur, car il n’est pas si sûr que j’aurais acheté le second tome. Comprenons-nous bien, je n’ai rien contre l’auteur mais j’aurais aimé lire des pistes de solution et des exemples plus positifs… mon côté fleur bleue, sans doute.

Si le CV de l’auteur ne mentionnait pas une formation grande école, je me serais demandé s’il ne souffrait pas d’un complexe d’infériorité tant il pleure la méconnaissance de la sociologie par les managers de nos entreprises. Les consultants en prennent aussi pour leur grade, bien qu’il base son récit sur son expérience de consultant mais totalement orienté sociologie. Peut-être que j’aurais préféré suivre une conférence ou un exposé de sa part que de lire ce que les titres annoncent, un contenu du côté des forces obscures des entreprises… Ca ne m’aurait pas dérangé si j’avais trouvé les recettes pour faire jaillir la lumière et transformer une ambiance délétère en ambiance de travail. A croire qu’en France, nous sommes très bons pour dresser des diagnostics, surtout pour dire ce qui ne va pas et pourquoi, moins pour dire ce qui va et pourquoi ça va…

C’est donc, encouragé par des critiques positives, imaginant une excellente continuité avec les démarches positives de Speed of Trust ou de la sociodynamique, que je me suis donc lancé dans la lecture des deux tomes. Mais, je me suis vraiment fait violence tant les exemples relèvent de « failure quotes » si éloignées de « success story ».

Dans le premier tome, je reconnais quelques vérités de mes expériences passées qui fondent le diagnostic du sociologue :

« abstraction du discours managérial »

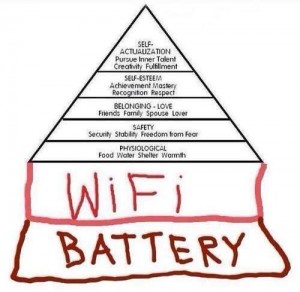

« Plus l’entreprise cherche à les contrôler et à leur « mettre la pression », plus les salariés, cadres y compris, se réfugient dans des investissements alternatifs, la famille par exemple, qui viennent compenser la dureté du monde du travail. »

Cette dernière citation me rappelle d’ailleurs une introduction d’Isaac Getz sur l’entreprise libérée et le fait que si l’entreprise ne sait pas séduire ses équipes, ces dernières s’épanouiront en dehors de l’entreprise.

L’auteur insiste sur le caractère endogène des organisations, sur une forme de confort qu’on les manageurs à traiter les problèmes internes plutôt que les problèmes externes.

« Résumons : nous avons constaté, en début d’analyse, que les acteurs de cette organisation sont, bon an mal an, heureux. Ce bonheur tient avant tout à la protection offerte par la forme segmentée et séquentielle du travail qui caractérise la Direction. Mais il s’obtient au prix de toutes les dérives évoquées. Le choix – car c’en est un – a été de privilégier la logique interne (endogénéité) au détriment de celle de la mission à accomplir (exogénéité), sur un mode qui n’est pas sans évoquer celui des administrations publiques. On a à nouveau « laissé filer le travail ». »

SI je partage parfois ce qu’écrit François Dupuy, comme « le sous-travail était autant le résultat d’un laxisme des dirigeants que d’une « paresse » de ceux qui le pratiquent. », je m’interroge sur les solutions pour lutter contre ce phénomène, réduire le caractère endogène et s’intéresser aux problèmes externes pour éviter de voir l’entreprise dépassée. Le changement ne peut se produire qu’avec une « crise majeure », produite par l’externe : « Le laisser-aller d’hier rend le coût du changement prohibitif aujourd’hui. ». C’est bien triste, même si je préfère lire cela dans des œuvres de sciences fictions plutôt que dans la vie réelle.

Le sociologue décrit donc une entreprise tournée vers elle-même ou plutôt tournée vers le top management : « Aussi l’encadrement de cette Direction est-il tourné bien davantage « vers le haut », vers ceux qui demandent le reporting, que vers le bas, vers l’organisation elle-même. » Là encore, pas d’indice pour changer cela, tout en faisant en sorte que si le regard se portait vers le bas, il faut aussi qu’elle se porte sur l’environnement externe. Et il poursuit : « c’est simplement que personne, du haut en bas, ne montre l’exemple. » ou encore en affirmant que les services relations clients ne répondent plus aux exigences externes mais aux processus internes de l’entreprise.

On peut évidemment lire les illustrations de l’auteur comme des contre-exemples, comme les pratiques à éviter pour améliorer… améliorer quoi au fait ? on est effectivement presque perdu dans la lecture de ce livre multipliant les échecs… soudain un conseil qui me rappelle à mes précédentes lectures :

« ce qui va permettre la confiance, c’est la réduction de l’incertitude des comportements »

Mais cette lueur va très vite s’estomper : « La traditionnelle implication au travail, fruit d’une confiance jamais trahie, se heurte brutalement à des demandes pressantes et croissantes, ce qui produit au choix découragement, retrait, détresse et souffrance. »

Seul moyen de changer cela, la crise : « Quand on a laissé filer le travail ou le client, on s’est créé des handicaps bien difficiles à surmonter, auxquels on ne s’attaque que poussé par la nécessité. »

C’est tellement sombre que je me suis offert une parenthèse dans la lecture de « Lost in management » pour ne pas déprimer en lisant quelques passages de « Amour, Poésie, Sagesse » d’Edgar Morin (notes de lecture à suivre). Après cette bouffée d’air, j’ai repris ma laborieuse lecture.

Retour dans les mauvais exemples, donc et un nouveau conseil surgit :

« pour être efficace, il faut « tuer » les monopoles internes, introduire un haut degré de coopération – appelé ici de façon plus réaliste « confrontation » –, multiplier les lieux et les occasions de négociation. »

OK, super ! Et comment fait-on ? Comment multiplier « les occasions de négociation » quand plus haut (dans le livre), l’auteur charge la multiplication des réunions… internes (évidemment).

Finalement, le premier tome qui charge les entreprises « endogènes » conclue sur :

« L’enjeu, ce sont bien les hommes, et non « tout le reste », qui ne constitue que l’apparence de l’entreprise. »

Alors évidemment, on ne peut être d’accord qu’avec les très rares conseils, les très rares moments positifs mais l’auteur n’apporte finalement dans ce tome aucune solution pratique, ni pour un dirigeant, ni pour un manager.

Déçu par la lecture du premier tome, j’ai failli ne pas ouvrir le second… Monsieur Dupuy est très compétent pour dire ce qui ne va pas mais comment faire retrouver le plaisir de travailler au-delà du devoir aux salariés des entreprises ? Si le tome 1 est un diagnostic, peut-être que le tome 2 est un plan d’actions.

Oulalala… ça commence par quelque chose comme nous sommes tous des lapins crétins !!! Comment peut-on travailler dans une entreprise sans avoir fait de la sociologie ? Mince, j’ai fini « Amour, Poésie, Sagesse »… Je me force donc… après tout je lis aussi pour développer et entretenir ma modeste culture :

« Eh bien je prétends qu’il y aurait beaucoup à apprendre de la renonciation à l’universalité de l’Empire romain au IVe après Jésus-Christ et du transfert de cette vocation universelle au catholicisme à travers les Pères de l’Église. »

Là encore, je partage certaines remarques comme :

« les militaires ne se privent pas d’aller chercher dans les batailles du passé des idées pour celles d’aujourd’hui et de demain, même si en apparence les technologies doivent renvoyer César et Napoléon dans les brumes d’un enseignement secondaire vite oublié. »

Parmi les nombreuses entreprises ou institutions que j’ai visité à travers le monde quand je travaillais sur la modernisation des activités opérationnelles de deux grands groupes énergétiques entre 2002 et 2007 (finalement, moi aussi, je peux valoriser à la consultant mon parcours pro), je reste admiratif devant les enseignements pris auprès des militaires ou des sapeurs pompiers de Paris.

Mais l’auteur insiste sur l’incompétence des managers voire des dirigeants :

« Se soucie-t-on dans le monde de l’entreprise de ce désert culturel ? Très peu à vrai dire. » C’est sans doute vrai dans de nombreuses entreprises ou activités. Personnellement, j’ai le plaisir de travailler avec un « patron » qui offre mensuellement des moments de culture managériale en faisant intervenir des gens de l’acabit de F Dupuy. En plus de renforcer la culture des managers, c’est sans doute aussi un lieu de négociation entre les métiers pour décloisonner les équipes comme le suggère le tome 1 de « Lost in Management ».

Le sociologue poursuit sa charge sur en opposant la « connaissance élaborée » qu’il affectionne (moi, je comprends, sociologie) et la « connaissance ordinaire »…

C’est une souffrance, peut-être parce que je me sens subitement atteint d’une « connaissance ordinaire ». Heureusement, mon ressenti sur le premier tome est confirmé par l’auteur lui-même :

« En d’autres termes, le premier volume a montré, pour le dire d’une formule lapidaire, ce qui ne va pas. Le second volume s’enfonce plus en profondeur dans le « pourquoi » ça ne va pas, en ancrant la démonstration sur une discussion des thèmes dominants du management contemporain qui, redisons-le, n’est pas très différent de celui qui l’a précédé. »

S’en suit une longue dissertation entre structure et organisation, comme une démonstration de l’importance d’avoir une culture élaborée. C’est intéressant mais avec l’expérience (même courte dans une grande entreprise), même si le vocabulaire n’est pas précis, un manager fait vite la différence. Avec étonnement, je constate que l’auteur nous sert du « Des études sérieuses ont montré que ». Les études permettent d’accréditer des thèses mais en cherchant bien, on peut aussi trouver des antithèses fondées sur des études tout aussi respectables.

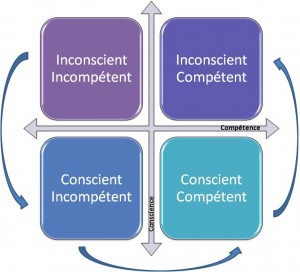

Il est vrai qu’en dehors d’entreprises fortement tournées vers l’innovation et qu’on constate que « la logique dominante consiste à ne résoudre que les problèmes qui se posent. Évoquer ce qui pourrait advenir si…, c’est créer des problèmes là où il n’y en a pas. » Je crois alors comprendre que l’auteur évoque enfin des pistes et là encore, retour à mes précédentes lectures sur la confiance : « Charles Feltman (…) définit quatre comportements qui constituent les piliers de la confiance : la sincérité, la fiabilité, la compétence et le souci des autres. » On retrouve en partie les fondamentaux et les comportements proposés par S MR Covey.

Petite charge pour les communicants : « Y répondre par des slogans élaborés par des communicants pour qui le verbe prime sur le contenu témoigne de l’incompréhension, de l’inculture ou du désintérêt de ceux qui les lancent et de ceux qui les reprennent à leur compte. » suivi d’un conseil : « Il faudrait surtout dire moins et faire plus. »

Est-ce que l’objectif de l’auteur est de faire sortir du déni certains dirigeants ? Dépeint-il certaines entreprises pour qu’elles se reconnaissent pour se remettre en question ?

« deux modèles de culture qui n’étonneront personne : le modèle bureaucratique, celui des administrations publiques pour faire bref, marqué par l’incapacité d’anticiper, le refus du risque et le manque de créativité ; le modèle dit « évolutif », qui privilégie le goût du risque, la confiance et l’amour de l’action. »

Puis c’est au tour des business schools comme il avait pu critiquer les pratiques de certains hôpitaux…

A la question « Est-ce de la naïveté de considérer que le trio « paresse intellectuelle-inculture-connaissance ordinaire » doit et peut être remis en question ? », tout le monde veut répondre NON mais comment ? pas de réponse… pas d’exemple pour provoquer prise de conscience ou début de dynamique en ce sens.

Ce deuxième tome se conclue sur : « L’instauration de la confiance dans les relations pourrait jouer un rôle semblable à celui tenu par l’amélioration de la sécurité dans quelques entreprises. »

Est-ce que ces deux livres m’ont permis de passer d’une « culture ordinaire » à une « culture élaborée » ? Je ne crois pas… Est-ce que j’ai trouvé des outils intéressants à partager ou à mettre en œuvre ? Non…

Evidemment, je laisse chacun se faire une idée en lisant ces livres mais j’invite chacun à positiver, à ne pas se laisser obscurcir les idées, à ne retenir que les rares points positifs d’une intelligence collective au service d’un bien commun. Espérons que l’auteur proposera d’ailleurs un tome 3 pour répondre cette fois à la question « comment » et si possible, « comment agir sans attendre une crise ».